वैदिक काल या वैदिक सभ्यता (Vedic age)

हड़प्पा के लोग पूरी तरह से व्यवस्थित नगरों में रहते थे और उनकी व्यापारिक और शिल्पकारी संबंधी कार्यविधियाँ बहुत व्यवस्थित थीं, उनकी एक लिपि भी थी, परन्तु अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। परन्तु 1900 ई. पू. के आसपास इन नगरों का पतन शुरू हो गया था। इसके पश्चात अनेक ग्रामीण बस्तियों का उदय हुआ। इन ग्रामीण बस्तियों में अनेक तत्त्व थे, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की निरंतरता दर्शाते थे। इसी कालावधि के दौरान हड़प्पा के क्षेत्रों के आसपास की बाहरी सीमाओं में आर्य या इंडो आर्य नाम के नए लोगों के भारत में प्रवेश के पुरातात्त्विक साक्ष्य मिलते हैं। हम उन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके कारण इन नए लोगों ने प्रवेश किया और यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि वैदिक साहित्य में इनकी सभ्यता के संबंध में इनकी किन-किन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख मिलता है।

वैदिक साहित्य

वेद क्या है? 'वेद' विद् धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'जानना' | 'वेद' शब्द का अर्थ है वेद साहित्य के रूप में जाने वाले वैदिक साहित्य में निहित पवित्र ज्ञान । वैदिक साहित्य की संपूर्ण ग्रन्थावली में दो प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं। ये हैं-'मन्त्र' और 'ब्राह्मण' | मंत्र वर्ग की ग्रन्थावली वैदिक ग्रन्थों की प्रमुख ग्रन्थावली है, जिसमें चार पृथक ग्रन्थ शामिल हैं-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रन्थों को ब्राह्मणीय वर्ग मानने की भूल न करें। वास्तव में गद्य रूप में लिखे गए ग्रन्थ हैं, जिनमें मंत्रों की परिभाषाओं के विस्तार हैं, जिनमें बलिदान संबंधी कर्मकाण्ड भी हैं। ब्राह्मण सहित चारों वेदों में उपलब्ध साहित्य को 'श्रुति' कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप में ऋषियों से सुना गया था। आरण्यक (शाब्दिक अर्थ है जंगल संधि पत्र) और 'उपनिषद्' (पास में ही नीचे बैठना) मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों के परिशिष्ट हैं। इन्हें वेदान्त (वेदों का अन्त) भी कहा जाता है और इनमें दार्शनिक विचार-विमर्श हैं।

'ऋग्वेद' 1028 मंत्रों का संकलन है, जिसे 10 मण्डलों में बाँटा गया है। ये प्रारंभिक रचनाएं हैं, अतः इनमें भारत के वैदिक कालीन लोगों के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। 'सामवेद' काव्य पदों का संकलन है, जो अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं और इन्हें काव्यात्मक रूप दिया गया है ताकि इन्हें गाया जा सके। यजुर्वेद दो रूप में मिला है, श्याम (कृष्ण) और शुक्ल (सफेद) और इनमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले अनुष्ठानों का विवरण है। 'अथर्ववेद' जादुई तंत्रों और मंत्रों का संग्रह है, जिनका प्रयोग भूत-प्रेतों को भगाने और रोगों के उपचार के लिए किया जाता था।

वैदिक साहित्य के गहन अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक ग्रन्थ साहित्यिक दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दो चरणों के क्रमिक विकास की जानकारी देते हैं। 'ऋग्वेद' जो कि प्राचीनतम ग्रन्थ है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के एक चरण की जानकारी देता है तो अन्य तीन वेद दूसरे चरण के विकास क्रम की जानकारी देते हैं । प्रथम चरण को ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं और उसके बाद के चरण को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना का काल है। 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. के कालखंड को इस कालावधि में रखा गया है। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 ई.पू. से 600 ई.पू. मानी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 'ऋग्वेद' को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है।

आर्यों का स्थानांतरण-

वेद मंत्रों के लेखक आर्य हैं। 19वीं सदी में आर्यों को एक वंश माना जाता था, परन्तु अब इन्हें ऐसे भाषायी समूह के लोगों के रूप में माना जाता है, जो इंडो-यूरोपियन भाषा बोलते थे और उस भाषा के बाद में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। इसकी जानकारी इन भाषाओं के शब्दों से मिलती है, जिनकी ध्वनि और अर्थ समान हैं। अतः संस्कृत शब्द 'मात्' और 'पित्' लैटिन शब्द मातर और पितर से मिलते हैं। इसी प्रकार 'इनार' शब्द जो कि हित्ती (तुर्की) भाषा से है वेदकाल के 'इन्द्र' शब्द के समान हैं। 'सूरय्यास' और 'मारुत्तश' शब्द जो कस्साइट (मैसोपोटामिया) के शिलालेखों में मिले हैं वेदकालीन 'सूर्य' और 'मारुत' के समान हैं।

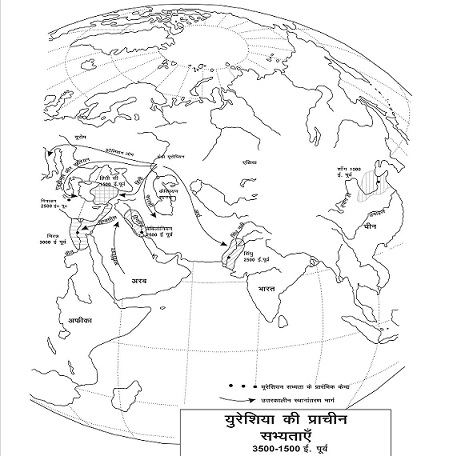

माना जाता है कि आर्य लोग मूलतः दक्षिणी रूस से मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदानों (स्टेप्स) में रहते थे। यहाँ से आर्यों के एक समूह ने भारत के उत्तर-पश्चिम में प्रवेश किया और इन्हें इंडो-आर्यन अथवा केवल आर्यों के नाम से पुकारा जाने लगा। स्थानांतरण के पुरातात्त्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि ये स्थानांतरित लोग दक्षिणी साइबेरिया स्थित एन्द्रोनोवो सभ्यता से आए थे। यह सभ्यता दो सहस्राब्दि (दस शताब्दियों का समूह) ई.पू. काल में विकसित हुई थी। यहाँ से ये लोग हिन्दुकुश के उत्तर (जिसे बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियॉलोजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था) की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। इस काल में यानी 1900 ई.पू. से 1500 ई.पू. के दौरान इन क्षेत्रों से हमें घोड़ों, आयु पहियों, अग्नि की उपासना और शवदाह के साक्ष्य मिले हैं, और ये सब चीजें बाद में भारत में आर्यों के जीवन का प्रमुख भाग रहीं। इनके अतिरिक्त कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से भी यही संकेत मिलते हैं कि लोग मध्य एशिया से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए। परन्तु कुछ विद्वान अभी भी इस तर्क पर बहस करते हैं कि आर्य भारत के स्वदेशी लोग थे और किसी बाहरी स्थान से भारत में नहीं आए।

नए लोग कई हजार वर्षों की अवधि के दौरान अनेक समूहों में भारत आए। इस अवधि में देशज आबादी और बाहर से आए नए लोगों में परस्पर कार्यकलाप चलते रहे। परस्पर कार्यकलापों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक मुख्य बात यह हुई कि आर्यों की वैदिक किस्म की भाषा संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन गई। इस भाषा में रची गई प्रचलित पुस्तकें, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, वैदिक साहित्य हैं।

वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र

प्राचीन आर्य लोग ‘सप्त-सिंधु' नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है सात नदियों वाला क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्यतया दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र में फैला है। सात नदियों में शामिल हैं, सिंधु, वितस्ता (झेलम), असिकनी (चिनाब), परुश्नी (रावी), विपाशा (व्यास), शुतुद्री (सतलुज) और सरस्वती।

इस क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल के लोगों ने निवास किया, युद्ध लड़े, अपने और अन्य पशुओं के झुंडो को चराया पशुओं को घरेलू पालतू जानवर बनाया। धीरे-धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में वे उत्तर प्रदेश (कौशल) और बिहार (विदेह) में पहुंचे। यहाँ आकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए, जो उनसे भिन्न भाषाएँ बोलते थे और बहुत लम्बे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे।

प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था

प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियां और घोड़े पालते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। ‘गौ' शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ, जिसका अर्थ है गाय । धनी व्यक्ति को 'गोमत' कहते थे और बेटी को 'दुहित्री' जिसका अर्थ है, जो गाय का दूध दुहती है। ‘गवेषणा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना, परन्तु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थीं। गायों को संपूर्ण इच्छाएँ पूरी करने वाली कामदा समझा जाता था। पशुओं की संख्या में व्रद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं। ऊपर उल्लिखित संदर्भो और इसके साथ ही अन्य अनेक संदर्भो से ये संकेत मिलते हैं कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों के लिए घरेलू पशुपालन सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों को खेती-बाड़ी का ज्ञान नहीं था। पशु चराने के कार्यों की तुलना में खेती-बाड़ी करने के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं और लगता है ये संदर्भ प्रायः बाद में जोड़े गए हैं। कुछेक संदर्भो से यह पता चलता है कि उन्हें कृषि की जानकारी थी और अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे खेती करते थे। ये ‘यव' उगाते थे (आधुनिक जौ या बार्ले), जिसका अर्थ खाद्यान्नों की जाति की फसलों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। पशु पालन और लघु-स्तर पर खेती-बाड़ी करने के अतिरिक्त वे अनेक अन्य आर्थिक कार्यकलाप भी करते थे। शिकार, बढ़ईगिरी, रंगाई, कपड़ों की बुनाई, रथ बनाना और धातुओं को गला कर ढलाई के काम इत्यादि जैसे कुछ अन्य काम भी थे, जो वे करते थे। इन कार्यों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को वे वस्तुओं की अदला-बदली के काम में लाते थे। परन्तु, वस्तु-विनियम का सबसे पसंदीदा माध्यम थीं, गायें। बलियों के अनुष्ठानों के उपरान्त ब्राह्मण पुजारियों को गायें, घोड़े और सोने के गहने शुल्क के रूप में मिलते थे।

उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन-

उत्तर वैदिक काल में कृषि, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गयी थी। खेती-बाड़ी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। इसमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए छह और आठ जोड़े बैल जोते जाएं। भैंसे को खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था। दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इन्द्र देवता को इस काम में नया उपनाम दिया गया था ‘कृषि का देवता'। पौधों से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की संख्या में काफी व्रद्धि हुईं। जौ के अतिरिक्त अब ये लोग गेहूँ, चावल, दालों, मसूर, ज्वार-बाजरा, गन्ने इत्यादि की खेती करते थे। पका हुआ चावल 'दान-दक्षिणा' की चीजों में शामिल था। इस प्रकार खाद्य उत्पादों की शुरुआत के बाद कृषि के उत्पादनों को धार्मिक अनुष्ठानों में दान किया जाने लगा था। तिल, जिसमें से सर्वाधिक खाद्य वनस्पति तेल निकाला जाता था, धार्मिक कर्मकांड में प्रयोग किया जाने लगा था।

उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का एक मुख्य तत्त्व, 1000 ई.पू. के आस-पास लोहे के प्रयोग की शुरुआत होना था। ऋग्वैदिक काल के लोग 'अयस' नाम की जिस धातु से परिचित थे वह शायद 'तांबा' या 'कांसा' रही होगी। उत्तर वैदिक काल में 'अयस' के साथ 'श्याम' या 'कृष्ण' का विशेषण जोड़ा गया, जिसका अर्थ था 'काला' और इसे लोहे के संकेतक के रूप में जाना जाता था। पुरातात्त्विक साक्ष्यों से पता चला है कि लोहे का प्रयोग 1000 ई.पू. के आसपास आरंभ हुआ था, जिसे उत्तर वैदिक साहित्य का काल माना जाता है।

भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में, भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों से अधिक वर्षा होती थी, जहाँ बाद में आर्य लोग स्थानांतरित हुए थे। वर्षा के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था, जिनका सफाया ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तांबे या पत्थर के औजारों से होना संभव नहीं था। घने वर्षा वनों का अच्छे ढंग से सफाया करने के लिए लोहे के औजारों ने बहुत सहायता की, खास तौर पर जलावन के बाद बचे पेड़ों के बड़े-बड़े ढूंठों को पहले की तुलना में कम समय में विस्तरित जंगली भू–भागों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। लोहे के हल से गहरी मिट्टी की जुताई की जा सकती थी ताकि भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। ऐसी संभावना है कि यह प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल के उत्तर काल में प्रारंभ हो गई थी, परन्तु लोहे से बने औजारों और उपकरणों के प्रयोग करने के प्रभावों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही ज्ञात हुए।

उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से जनसंख्या में लगातार व्रद्धि होती गई। चित्रकारी किए गए सुरमई रंग के बर्तनों (पी.जी. डब्ल्यू.) की संख्या और आकार बढ़ने के अवशेष मिलने के कारण दोआब क्षेत्रों की आबादी बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। समय बीतने के साथ-साथ वैदिक लोगों को मौसमों, खाद और सिंचाई की बेहतरीन जानकारी भी हासिल हो गई थी। इन सभी विकासों के परिणामस्वरूप उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कुछ स्थलों, जैसे हस्तिनापुर और कौशांबी में वास्तविक रूप में विस्तार हुआ। इन स्थलों में धीरे-धीरे नगरों की विशेषताएं विकसित होनी शुरू हो गईं थीं। ऐसे अर्धविकसित नगर जहां मुख्तः श्रेष्ठि राजकुमार, पादरी और कारीगर रहते थे, उनकी आबादी का भरण-पोषण किसान लोग करते थे, जो अपनी इच्छा या बिना इच्छा से अपने अनाज उन्हें देते थे।

प्रारंभिक वैदिक समाज-

ऋग्वैदिक समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी। यह पिता प्रधान समाज था और विवाह की परंपरा थी। एक पत्नीव्रत धर्म था परन्तु श्रेष्ठिजन कभी-कभी अनेक पत्नियां भी रखते थे। बालिग होने पर ही शादियां होती थीं और विवाह के बाद पत्नी पति के घर में जाती थी। परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था, जिसे 'विस' या 'वंश' कहते थे। एक से अधिक वंशों के समूह को 'जन' या 'जाति' कहा जाता था। 'जन' सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े होते थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना था न कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होना। इस तरह भरत जाति के लोगों को भारत कहा जाता था। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी।

ऋग्वैदिक समाज बहुत ही साधारण और आम तौर पर 'सामंतावादी' समाज था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग-अलग व्यवसाय कर सकते थे। परन्तु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थीं। आर्यों और अनार्यों में वर्ण या रंग भिन्नता का आधार था। आर्य लोग गौर-वर्ण के थे, जबकि गैर-आर्य (अनार्य) देशज लोग सांवले रंग के थे और अलग भाषा का प्रयोग करते थे। अतः ऋग्वेद में 'आर्य वर्ण' और 'दास वर्ण' का उल्लेख मिलता है। यहाँ 'दास' शब्द का उपयोग उस समूह के लोगों के लिए दिया गया है, जो ऋग्वैदिक लोगों से अलग थे। बाद में 'दास' का अर्थ गुलाम (सेवक) के रूप में रूढ़ हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें भी चलन में थीं, जैसे प्रमुख व्यक्तियों और पुजारियों के हाथों में युद्ध में लूटे माल का बड़ा हिस्सा हाथ लगने के परिणामस्वरूप उत्तर वैदिक काल में जाति के भीतर ही कुछ असमानताएँ पनप गई थीं। ऋग्वैदिक जाति में क्षत्रिय, पुजारी (पंडित) और सामान्य व्यक्तियों के तीन वर्ग थे। 'शूद्र' वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत में ही अस्तित्व में आया। इसका मतलब है कि प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण अत्यधिक कठोर नहीं था। ऋग्वेद की इस काव्य रचना से इसका संकेत मिलता है जिसका भावार्थ है : 'मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, और मेरी माता चक्की पर अन्न पीसती हैं, समृद्धि की कामना करते हैं, जिसके लिए हमारी विविध योजनाएँ हैं, हम पशुओं की तरह अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। महिलाओं का समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान था। उपयुक्त उम्र में उनका विवाह होता था और उन्हें अपनी पसंद का पति चुनने का अधिकार था। ‘सभा' और 'समिति' जैसे संगठनों के कार्यों में भी वे भाग ले सकती थीं।

उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन-

परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी। तथापि इसके रचनात्मक ढाँचे में परितर्वन आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार काफी विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें तीन या चार पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजीखेड़ा और अहिछत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुईं इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, परन्तु एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था। इस काल के दौरान महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक ग्रन्थ में उल्लेख मिलता है कि नारी को जए और मद्यपान की तरह व्यसन माना जाता था। एक अन्य ग्रन्थ में पुत्री को सभी दुखों के मूल के रूप में वर्णित किया गया है। महिला विवाह के बाद अपने पति के घर में रहती थी। सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

तथापि सबसे बड़ा परितर्वन था, 'वर्ण व्यवस्था' के रूप में समाज के वर्गीकरण का उद्भव और विकास समाज को जिन चार वर्गों में बांटा गया था, वे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में बलियों और धार्मिक कर्मकांड की बढ़ती संख्या ने ब्राह्मणों को बहुत हीशक्तिशाली बना दिया था। वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, जिनमें कृषि से संबंधित कार्यकलापों के विभिन्न चरणों से संबद्ध अनुष्ठान भी सम्मिलित थे। इसकी वजह से वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझे जाने लगे थे। इसकी अगली सामाजिक श्रेणी में आते थे 'क्षत्रिय' जो शासक वर्ग में थे। ब्राहमणों के साथ मिलकर ये जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण करते थे। 'वैश्य वर्ण' जो बहुत बड़ी संख्या में थे, कृषि कार्यों के साथ-साथ व्यापार और कारीगरी के काम भी करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्यों द्वारा दिए जाने वाले दान-दक्षिणा (उपहार और कर) पर निर्भर थे। 'शूद्र' अर्थात् चौथे वर्ण के लोग सामाजिक श्रेणी क्रम में सबसे निचले स्तर पर आते थे। उन्हें तीनों उच्च वर्गों की सेवा करने का आदेश दिया गया था। उन्हें उपनयन संस्कार (शिक्षा ग्रहण करने के लिए किया जाने वाला पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार) जैसे धार्मिक क त्यों का अधिकार नहीं था। अन्य तीनों वर्गों के लोगों को इस संस्कार की अनुमति थी और इसीलिए इन्हें 'द्विज' कहा जाता था जिसका सांकेतिक अर्थ है कि वे दो बार जन्म लेते थे (द्वि = दो, ज = जन्म लेना) इसे शूद्रों को कमजोर बनाने और धार्मिक कर्मकांड में बुराइयों की संकल्पना की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण संस्था जिसने इस काल में रूप लेना प्रारंभ किया, वह थी 'आश्रम' व्यवस्था या जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ 'ब्रह्मचर्य' (विद्यार्थी जीवन), ‘ग्रहस्थाश्रम' (घर मे रहना), 'वानप्रस्थ' (वैराग्य) अवस्थाओं का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। बाद में 'संन्यास आश्रम' की चौथी अवस्था को भी जीवन में जोड़ा गया। वर्ण व्यवस्था के साथ इसे वर्णाश्रम धर्म का नाम दिया गया था।

प्रारंभिक वैदिक धर्म-

शारीरिक सुरक्षा और सुख-समृद्धि की सामग्री प्राप्त करने के लिए देवताओं के समक्ष प्रार्थना – पूजा अर्चना ऋग्वैदिक काल के लोग प्रमुखता से करते थे। ऋग्वैदिक काल के देवता प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूप थे, जैसे वर्षा, तूफान, सूर्य इत्यादि। इन देवताओं के लक्षणों और विशेषताओं से भी यही प्रतिबिंबित होता है कि समाज का स्वरूप जनजातीय और पित सत्तात्मक (पुरुष प्रधान) था, क्योंकि उनके ग्रन्थों में किसी देवी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता। इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, द्यौ, पुष्य, यम, सोम इत्यादि सभी देवता पुरुष देव थे। इसकी तुलना में हमारे पास कुछ ही देवियां हैं, जैसे उषा, सरस्वती, प्रथ्वी इत्यादि जिन्हें धर्म की व्याख्या में द्वितीय स्थान पर रखा गया है।

विभिन्न देवताओं के कार्यों से समाज में उनकी आवश्यकता का पता चलता है। अतः ऋग्वैदिक काल के लोग इन्द्र की युद्ध के देवता की तरह पूजा करते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र देव का उल्लेख मिलता है। उसके हाथ में वज्र होता है और इन्हें मौसम के ऐसे देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जो वर्षा लाते हैं। पवन देव मारुत, युद्धों में इन्द्र की उसी प्रकार सहायता करते थे, जैसे जनजातीय लोग जनजातीय युद्धों में अपने नायकों की सहायता करते थे। 'अग्नि देव' जो आग के देवता थे, उन्हें घर का देव मानते थे और उन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। सोम का संबंध पौधों और जड़ी-बूटियों के साथ था। ‘सोम' एक ऐसा पौधा था, जिससे मादक रस निकाला जाता था। बलि दिए जाने के समय सोम रस का पान किया जाता था। 'वरुण' एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण देव थे, जिसे ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता है, जिसे 'रीत' कहते थे। यह 'रीत' जनजातीय व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष थी। पुष्य सड़कों, चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। पशु चराने वाले खानाबदोशों के जीवन में इस देवता का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अन्य देवों का भी इसी प्रकार प्रकृति और जीवन के अन्य पक्षों से संबंध था।

इन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता था और 'यज्ञों' या 'बलिदानों' के समय इनकी पूजा की जाती थी। इन बलियों की व्यवस्था जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की जाती थी और संपूर्ण कर्मकांड (ब्राह्मणों) पुजारियों द्वारा कराया जाता था। बलियाँ दिए जाने के समय जिन देवताओं का आह्वान किया जाता था, वे इन बलिदानों के फलस्वरूप युद्धों में विजय, संतानोत्पत्ति, पशु धन में व्रद्धि और दीर्घायु का वरदान देते थे। इस कार्य में ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा के रूप में बहुत बड़ी संख्या में उपहार मिलते थे। ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा-अर्चना की।

उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन-

हमने पहले ही यह रेखांकित किया है कि उत्तर वैदिक काल में खेती-बाड़ी लोगों का मुख्य कार्य बन चुका था। भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप देवी और देवताओं के प्रति उनकी अभिरुचियों में भी परिवर्तन आया। स्थानीय अनार्य लोगों के साथ परस्पर लगातार लेन-देन ने भी इन परिवर्तनों में योगदान दिया। इस प्रकार 'विष्णु' और 'रुद्र' जो ऋग्वैदिक काल में कम महत्त्वपूर्ण देवता थे, अब बहुत ही महत्त्वपूर्ण देवता माने जाने लगे थे। तथापि हमें उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में विभिन्न अवतारों या विष्णु के उन अवतारों का कोई संकेत नहीं मिलता, जिन से हम आज परिचित हैं।

उस काल की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता थी, बार-बार यज्ञ कराना और इनकी संख्या में व्रद्धि और इन यज्ञों का समापन प्रायः बहुत बड़ी संख्या में पशु बलि दिए जाने से होता था। शायद इसका कारण था, ब्राह्मण वर्ग का बढ़ता महत्त्व और बदलते समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किए गए उनेक प्रयास । इन यज्ञों से ब्राह्मणों को बहुत बड़ी मात्रा में दान-दक्षिणा और सम्पदा मिलती थी। कुछ प्रमुख यज्ञ थे - 'अश्वमेध', 'वाजपेय' और 'राजसूय यज्ञ इत्यादि । महाभारत और रामायण की गाथाओं में आपने इन यज्ञों के बारे में अवश्य सुना होगा। इन यज्ञों, जो कि कई दिनों तक चलते थे, इनके संपन्न होने पर उपहारों का अधिकांश हिस्सा ब्राहमणों को मिलता था। इन यज्ञों को करने का दोहरा उददेश्य था । प्रथम तो इनसे लोगों के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता था और दूसरे राजनीतिक द्रष्टि से विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में राजनीतिक महत्ता स्थापित होती थी, क्योंकि इन बलियों में संपूर्ण राज्य क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर वैदिक काल में इस पशुवध का विरोध होना शुरू हो गया था। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और अन्य जानवरों की यज्ञ के अन्त में बलि दिए जाने के कारण आर्थिक विकास में बाधा आती थी क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। इसलिए वेदांत के उपनिषद कहे जाने वाले साहित्य में सम्रद्धि और कल्याण के लिए सद्व्यवहार और आत्म-त्याग की अनुशंसा की गई थी। उपनिषदों में भारतीय दर्शन के दो मूल सिद्धांत निहित हैं यानी कर्म और आत्मा का पुनर्जन्म लेना अर्थात कर्मानुसार पुनः जन्म लेना। इन ग्रन्थों के अनुसार वास्तविक परमानन्द 'मोक्ष' यानी मानव को जन्म-मरण के आवागमन से मुक्ति मिलने पर मिलता है।

प्रारंभिक वैदिक राज्यव्यवस्था-

ऊपर हमने उल्लेख किया है कि आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी 'जन' इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था, जिसे 'राजन' कहते थे। इस प्रमुख का मुख्य काम था, जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना। अपने इस काम में उसकी सहायता करती थीं, जनजातीय संस्थाएँ जिन्हें सभा, समिति, विदिथा, गण और परिषद कहते थे। इन सबमें ‘सभा' और 'समिति' सबसे महत्त्वपूर्ण संगठन थे। इन सभाओं में जीवन के सभी पक्षों पर विचार-विमर्श होता था। इनमें युद्ध, युद्धों में प्राप्त आय का वितरण, न्यायिक और धार्मिक कृत्य इत्यादि कुछ भी शामिल हो सकता था। इस प्रकार ये सभाएँ एक तरह से इन राजनीतिक प्रमुखों की शक्तियों को नियंत्रित करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं भी इन सभाओं और समितियों के विचार-विमर्श में भाग ले सकती थीं । प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं था। आमतौर पर उसका चुनाव जनजाति करती थी। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी उसी प्रमुख के परिवार से होने के संकेत मिलते हैं, परन्तु यह ज्येष्ठाधिकार (यानी सबसे बड़े पुत्र का पिता का स्थान ग्रहण करना) के नियम पर आधारित नहीं था। अनेक मामलों में पुरोहित मुखिया को परामर्श देता था। पुरोहित के अतिरिक्त कुछ सीमित संख्या में पदाधिकारी/कर्मचारी भी होते थे, जो मुखिया को दिन-प्रति-दिन के जनजातीय मामलों में सहायता करते थे। सेनानी, कुलापा, ग्रामणी इत्यादि कुछ कार्मिक थे, जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सेना स्थायी योद्धाओं का समूह नहीं था और इसमें योग्य जनजातीय व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्हें केवल युद्ध के दौरान ही सक्रिय किया जाता था। 'तक्षण' यानी बढ़ई और 'रथकार' यानी रथ-निर्माता, रथ बनाने की सरकारी जिम्मेदारी निभाते थे। कर संग्रह के लिए किसी भी कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता है। लोग जो भी भेंट मुखिया को देते थे उसे 'बलि' कहते थे और यह आम जनजातीय लोगों द्वारा विशिष्ट अवसरों पर दिया जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था। इससे यही द्रष्टिगोचर होता है कि प्रारंभिक वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था बिलकुल भी जटिल नहीं थी और सभी जनजातीय लोगों की सहायता और भागीदारी पर आधारित थी। परन्तु, उत्तर वैदिक काल में इस परिस्थिति में परिवर्तन आ गया था, जिसका परिचय आगे दिया जाएगा।

उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन-

उत्तर वैदिक काल के दौरान भौतिक और सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों पर भी पड़ा। प्रमुख नेता से लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और जिसके परिणामस्वरूप लोकप्रिय संस्थाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो गईं।

मुखिया का पद वंशानुगत पिता के बाद पुत्र बन गया था। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैवीय होता है। ब्राह्मणों ने मुखियाओं को इस प्रक्रिया में सहायता की। 'वाजपेय' और 'राजसूय' जैसे राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड 'मुखिया' का प्राधिकार स्थापित करते थे। जैसे-जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई, जनप्रिय सभाओं के प्राधिकार कम होने लगे। मुखिया को प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्होंने प्रमुख परामर्शदाताओं के रूप में लोकप्रिय सभा के कार्यों को हथिया लिया था।

इस काल के दौरान एक प्रारंभिक सेना की संरचना भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण तत्व था। इन सभी की जीविका लोगों द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार के कर जैसे बलि, 'शुल्क' और 'भाग' पर निर्भर थी।

इस काल में मुखिया क्षत्रिय वर्ण से संबद्ध थे और उन्होंने ब्राहमणों के सहयोजन से 'धर्म' के नाम पर लोगों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। परन्तु इन सभी तत्वों से यह जानकारी नहीं मिलती कि 'जनपद' या 'प्रादेशिक राज्य' अपनी सभी विशेषताओं, जैसे स्थायी सेना और नौकरशाही की व्यवस्था, का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ परन्तु यह प्रक्रिया छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल के तुरंत बाद शुरू हुई, जब हमें उत्तर भारत में सोलह महाजनपदों के उत्थान की जानकारी मिलती है।

आपने क्या सीखा -

हड़प्पा कालीन नगरीकरण के पतन के पश्चात देखने में आया कि भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षितिज पर, नए किस्म के लोगों का आगमन दिखाई दिया । ये लोग पशुओं के झुंड रखते थे और दक्षिणी रूस के विभिन्न भागों से निकलकर समूहों में सभी जगह पर फैले थे। ऐसे अनेक लोगों के समूह अलग-अलग समय में अफगानिस्तान के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए। उनकी भाषा, जिसे इंडो-आर्यन अथवा संस्कृत कहा जाता था, स्थानीय भाषाओं से शब्द लेते हुए प्रधान भाषा बन गई थी। उनकी प्राचीनतम रचना थी 'ऋग्वेद' और इसके पश्चात अनेक प्रकार की साहित्यक रचनाएं लिखी गईं। इन लोगों की सभ्यता के संबंध में हमें इस वैदिक ग्रन्थावली से जानकारी मिलती है। प्रारंभ में आर्य लोग सात नदियों के अपवाह क्षेत्र ‘सप्त सिंधु' में रहते थे, जिनका विस्तार आज के पंजाब और हरियाणा प्रदेशों में मिलता है। तत्पश्चात वे लोग गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा और गंडक नदियों के बहाव क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए जो कि आज के पूर्वी उत्तर-प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आधुनिक प्रदेशों में से निकलती हैं।

आर्यन, जो पशु पालने वाले चरवाहे थे, बाद में किसान बन गए थे और जिन्हें लोहे की तकनीक का ज्ञान था, गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में बड़ी बस्तियां बसाने में कामयाब हो गये थे। पी० जी० डब्ल्यू०, पुरातात्त्विक साक्ष्यों और उत्तर वैदिक साहित्य में निहित विषयों से हमें यह जानकारी मिलती है। इस परिवर्तन के सिलसिलेवार गहन अध्ययन से जीवन के अन्य क्षेत्रों में हुए परिवर्तन की कड़ी की भी जानकारी मिलती है। प्रारंभिक वैदिक काल में समतावादी, जनजातीय सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से वैदिक काल के अंतिम काल तक आते-आते आर्य लोगों में क्षेत्रीयता के आधार पर वर्गों में विभाजित सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। जनजातीय मुखियाओं ने वंशगत स्थान ग्रहण कर लिया था और शासकीय कार्मिकों ने लोकप्रिय सभा-समितियों की भूमिका को बलपूर्वक हथिया लिया था। यज्ञों की बढ़ती संख्या से राजाओं और ब्राह्मणों के महत्त्व का पता चलता है। इसी प्रकार जो देवता पहले बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे अब अपना महत्त्व खो चुके थे, और उनका स्थान नए देवताओं ने ले लिया था। इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 'जनपदों' और 'महाजनपदों' का जन्म हुआ जो छठी सदी ईसा पूर्व काल में पहले से बड़े प्रादेशिक राज्य थे।

शब्दावली -

- पशुपालन - मूल रूप से पशुपालन और सीमित कृषि कार्यों पर आधारित जीवन पद्धति।

- पित सत्तामक - परिवार/समाज के पुरुष सदस्य की श्रेष्ठता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था।

- एक पत्नी व्रत- जीवन में किसी भी समय एक पत्नीव्रत का धर्म

- बहु पत्नी व्रत - एक समय में एक से अधिक पत्नियां रखने की सामाजिक व्यवस्था ।

- गोत्र - एक ही पूर्वज से उत्पन्न एक वंशावली के परिवारों का समूह जिनके सदस्यों के परस्पर कुछ कर्त्तव्य होते थे।

- जनजाति - यह उन समूहों की ओर संकेत करती है, जिनकी एकता रक्त संबंधों के विस्तार यानी प्रादेशिक संगठनों के विस्तार पर नहीं, बल्कि संबंधों के बढ़ने पर निर्भर होती है।

- समतावादी - ऐसा समाज जिसमें सभी को समानता का अधिकार हो।

- पी.जी.डब्ल्यू - चित्रित सुरमई बर्तन; इस शब्द का अभिप्राय था उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करने वाले वे लोग जो समाज के समृद्ध वर्ग के लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे।