महासागर | महासागर कितने हैं? | महासागरों नाम |

महासागर

महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियाँ हैं।

बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः पांच महासागर प्रमुख हैं- प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर।

1. प्रशांत महासागर

यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसकी आकृति त्रिभुज जैसा है।

प्रशांत महासागर पृथ्वी के एक तिहाई क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व 16,000 किमी. चौड़ा तथा उत्तर में बेरिंग जलडमरूमध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किमी. की लंबाई में एक त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसकी औसत गहराई 4,572 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है।

इसके उत्तर में बेरिंग जलडमरूमध्य, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया स्थित है।

इसमें कई आंतरिक तथा सीमांत सागर जैसे बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क, चीन सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर आदि पाए जाते हैं।

प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, किन्तु कुछ बिखरे कटक जैसे-प्रशांत कटक (अल्बाट्रोस पठार), न्यूजीलैण्ड रिज, क्वीन्सलैण्ड पठार आदि पाए जाते हैं।

2. अटलांटिक महासागर

यह महासागर विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किमी. है। इसका आकार S अक्षर के समान है।

35° दक्षिण अक्षांश पर इसकी पूर्व-पश्चिम चौड़ाई 5920 किमी. है। यह भूमध्य रेखा की ओर संकरा होता जाता है। साओराक अन्तरीप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी चौड़ाई 2560 किमी. है।

इसके उत्तर में ग्रीनलैण्ड, हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर स्थित है, यह दक्षिण में खुला है, पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका एवं पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित है।

अटलांटिक महासागर के मग्नतट पर कई सीमांत सागर एवं असंख्य द्वीप पाये जाते हैं। सीमान्त सागर-बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, हडसन की खाड़ी, डेनमार्क जलडमरूमध्य एवं डेविस जलडमरूमध्य आदि।

मग्न तट पर स्थित द्वीपों में बरमूडा, सेंट हेलेना, फॉकलैण्ड, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप, ट्रिनिडाड एवं जॉर्जिया, आदि प्रमुख हैं।

मध्य अटलांटिक कटक की कई शाखाएँ हैं-

- डॉल्फिन उभार : भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है।

- चैलेंजर उभार : भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है।

- विविल टामसन कटक : यह आइसलैण्ड और स्कॉटलैण्ड के बीच स्थित है।

- टेलिग्राफिक पठार : यह ग्रीनलैण्ड के दक्षिण में स्थित है।

- न्यूफाउंडलैंड उभार : 50° उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक न्यूफाउण्डलैण्ड उभार कहलाता है।

- अजोर उभार : 40° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती मटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर तट की ओर जाती है।

- वालविस कटक : 40° उत्तरी अक्षांश पर यह अफ्रीका के मग्नतट पर स्थित है।

- रायोगैंडी उभार : यह दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख है।

- मध्यवर्ती कटक में कई चोटियाँ सागर के ऊपर दृष्टिगत होती है, जैसे अजोर्स का पिको द्वीप तथा केप वर्डे द्वीप।

- अटलांटिक महासागर में बहुत कम द्वीप पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है- दक्षिण सैंडविच खाई, केप वर्डे गर्त, प्यूरिटोरिको गर्त, रोमशे गर्त आदि।

3. हिन्द महासागर (Indian Ocean)

हिन्द महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है।

इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किमी. है।

कार्ल्सबर्ग कटक अरब सागर को दो बराबर भागों में बाँटता है।

डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है।

सीमान्त सागरों में मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी प्रमुख हैं।

इस महासागर में भारत के दक्षिण से शुरू होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है, जो इस प्रकार है-साकोन्ना, सेचलीस, सेंटपाल, एमस्टर्डम एवं मेडागास्कर।

हिन्द महासागर के मध्यवर्ती कटक पर क्रम से लंकादीव, मालदीव, चैगोस, न्यूएमस्टडर्म, सेंट पाल, करगुलेन, प्रिन्स एडवर्ड क्रोजेट आदि द्वीप पाए जाते हैं।

4. दक्षिणी महासागर

दक्षिणी महासागर अण्टार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है।

यह अण्टार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60° दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है।

5. आर्कटिक महासागर

आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है।

यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सँकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है।

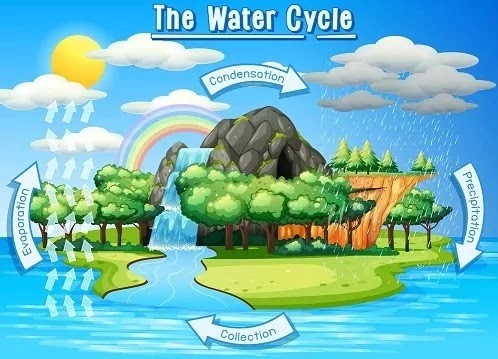

जलीय चक्र

जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुँचता है। जलीय चक्र, पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद, जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्त्व के लिए सबसे आवश्यक तत्त्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में, जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात् गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायमंडल. भूपृष्ठ, अध:स्तल और जीवों के बीच जल के सतत् आदान-प्रदान से भी है।

जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएँ -

| घटक | प्रक्रियाएँ |

|---|---|

| महासागरों में संग्रहित जल | वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन |

| वायुमंडल में जल | संघनन, वर्षण |

| हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण | हिम पिघलने पर नदी-नालों के रूप में बहना |

| धरातलीय जल बहाव | जलधारा के रूप में, ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव |

| भौम जल संग्रहण | भौम जल का विसर्जन, झरने |

पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71 प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहीत है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59 प्रतिशत भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है; कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है।

उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि माँग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधि क बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं?

महासागरीय तापमान

- महासागरीय तापमान तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को प्रभावित करता है।

- महासागरीय जल का औसत तापान्तर नगण्य (लगभग 1°C) होता है।

- उच्चतम तापमान शाम को दो बजे एवं न्यूनतम तापमान प्रातः पाँच बजे होता है।

- महासागरीय जल के तापमान के वितरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं-

- बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान 0.5°C प्रति अक्षांश घटता है।

- उत्तरी गोलार्द्ध का औसत वार्षिक तापमान 19°C तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह 16°C होता है।

- व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम तथा पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होता है।

- पछुआ पवन की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापमान होता है।

- भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने से सतहीय जल का तापमान घटता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है।

- उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल की अधिकता एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण आसमान तापमान वितरण होता है।

- उत्तरी गोलार्द्ध में गर्म स्थल के संपर्क में आने से महासागर अधिक उष्मा प्राप्त कर लेता है, जिस कारण यहाँ का तापमान दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा अधिक रहता है।

- निम्न अक्षांशों में स्थलीय भागों से घिरे सागरों का तापमान अधिक होता है, जैसे- भूमध्य सागर (26.6°C), लाल सागर (37.8°C) तथा फारस की खाड़ी (34.4°C)

- जिस स्थान पर गर्म धाराएँ पहुँचती है, वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जैसे- गल्फस्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तापमान बढ़ा देती है।

- ठंडी धाराएँ तापक्रम को नीच कर देती है जैसे- लेब्राडोर ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर-पूर्व तट के तापमान को हिमांक के पास पहुँचा देती है।

- महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27°C होता है।

महासागरीय लवणता

- सागरों के सतह पर समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा (Isohaline) कहते हैं।

- महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति हजार ग्राम (0/000) के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय जल की लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है।

- लवणता के संघटकों में क्लोरीन सबसे अधिक मिलने वाला तत्व है।

- कर्क तथा मकर रेखाओं के क्षेत्र (लगभग 35° अक्षांश के पास) में लवणता सबसे अधिक होती है जबकि ध्रुवों पर सबसे कम।

महासागरीय लवणता के प्रमुख घटक

| लवण | कल मात्रा (प्रति 1000 ग्राम) | प्रतिशत |

|---|---|---|

| सोडियम क्लोराइड | 27.213 | 77.8% |

| मैग्नेशियम क्लोराइड | 3.807 | 10.9% |

| मैग्नेशियम सल्फेट | 1.658 | 4.7% |

| कैल्शियम सल्फेट | 1.260 | 3.6% |

| पोटैशियम सल्फेट | 0.863 | 2.5% |

| कैल्शियम कार्बोनेट | 0.123 | 0.3% |

| मैग्नेशियम ब्रोमाइड | 0.076 | 0.2% |

- सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक तथा हिमांक कम होता है।

- सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है।

- लवणता अधिक होने से वाष्पीकरण न्यून होता है।

- पृथ्वी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है।

- नदियाँ सागर तक लवण पहुँचाने वाली प्रमुख कारक हैं।

- पवन भी स्थल से सागर तक नमक पहुँचाने का कार्य करती है।

- ज्वालामुखी से निस्सृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होता है।

सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक

- सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है।

- बड़ी नदियाँ महासागर के तटीय जल की लवणता को कम कर देती हैं।

- वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है।

- वर्षा लवणता को कम कर देती है।

- प्रतिचक्रवातीय दशा एवं उच्च वायुमंडलीय दाब से सागरीय लवणता बढ़ती है।

कुछ सागरों में लवणता

| सागर | लवणता |

|---|---|

| 1. वान झील (तुर्की) | 330 |

| 2. मृत सागर | 238 |

| 3. ग्रेट साल्ट लेक (यूएसए) | 220 |

| 4. काराबोगाज खाड़ी | 170 |

| 5. सांभर झील (राजस्थान) | 205 |

| 6. कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग | 195 |

| 7. कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग | 23 |

| 8. लाल सागर | 40 |

महासागरीय धाराएँ

- सागरों एवं महासागरों की सतह पर जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं।

- जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह का जल मंद गति से परिसंचलित होता है, तो उसे प्रवाह (Drift) कहते हैं। जैसे-दक्षिणी एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह।

- समुद्र का जल जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से अग्रसर होता है, तो उसे धारा (Current) कहते हैं। इनका वेग 28-42 किमी. प्रति घंटा होता है, जैसे एल-निनो धारा। एल-निनो पेरू के पश्चिमी तट से 200 किमी. दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है।

- ला-निनो एक विपरीत महासागरीय धारा है इसका प्रभाव तब होता है जब एल-निनो का प्रभाव खत्म हो जाता है। ला-निनो एल-निनो की विपरीत स्थिति है अर्थात् ला-निनो साधारण स्थिति है।

- एल निनो माडोकी मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे डेट लाइन एलनिनो भी कहते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है।

- समुद्र का जल जब अधिक गति से एक सुनिश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है, तो उसे विशाल धारा (Stream) कहते हैं, जैसे- गल्फस्ट्रीम।

महासागरीय धाराओं के प्रकार : तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएँ दो प्रकार की होती हैं-

- गर्म धारा (Warm Current) : विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएँ गर्म धाराएँ होती हैं जैसे- ब्राजील धारा।

- ठण्डी धारा (Cold Current) : ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएँ ठण्डी होती हैं जैसे लेब्राडोर धारा।

- पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव हो जाता है। फेरल के नियमानुसार, यह झुकाव उत्तरी गोलार्द्ध में दायीं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं तरफ होता है।

- पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिऑलिस बल कहते हैं।

महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण हैं-

- पृथ्वी की घूर्णन गति

- वायु दाब एवं पवन

- सागर की लवणता में अंतर

- तट रेखा का आकार

- घनत्व में अंतर

- तापमान की भिन्नता

प्रशांत महासागर की धाराएँ

गर्म जलधारा

- उत्तर विषुवत् रेखीय धारा

- दक्षिण विषुवत् रेखीय धारा

- उत्तरी प्रशांत धारा

- क्यूरोशियो धारा

- सुशिमा धारा

- अलास्का की धारा

- एल निनो धारा

- पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा

ठण्डी जलधारा

- क्यूराइल या ओयाशियो धारा

- ओखाटस्क धारा

- पश्चिमी पवन धारा

- कैलिफोर्निया धारा

- पेरू या हम्बोल्ट धारा

अटलांटिक महासागर की धाराएँ

गर्म जल धाराएँ

- गल्फ स्ट्रीम

- बाजील धारा

- उत्तरी विषुवत् रेखीय धारा

- विपरीत विषुवत्रेखीय धारा (गिनी धारा)

- दक्षिण विषुवत्रेखीय धारा

- फ्लोरिडा धारा

ठण्डी जल धाराएँ

- बेंगुएला की धारा

- केनारी की धारा

- लेब्राडोर की धारा

- फॉकलैण्ड की धारा

- अंटार्कटिका प्रवाह

- दक्षिण अटलांटिक महासागर प्रवाह

- सारगैसो सागर : सारगैसो शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द सारगैसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्री घास (Sea Weed)। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फस्ट्रीम, केनारी धारा एवं उत्तरी विषुवत् रेखीय धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सरगैसम (Sargassum) घास फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है।

- सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था।

- यह 20° उत्तर से 40° उत्तर और 35° पश्चिमी देशान्तर से 75° पश्चिमी देशांतर तक पाया जाता है।

- यहाँ अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37°/°° पायी जाती है।

- सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएँ प्रवाहित होती है। यह एक ऐसा सागर है, जिसका तट नहीं है। इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है।

- इसका औसत वार्षिक तापमान 26°C रहता है। सागर में तैरती हुई घास नौवहन में बाधा उत्पन्न करती है।

हिन्द महासागर की धाराएँ

गर्म जल धाराएँ

- अगुलहास धारा

- मोजाम्बिक धारा

- मेडागास्कर धारा

- दक्षिण पश्चिम मानसून धारा

- उत्तर-पूर्वी मानसून धारा

- दक्षिण विषुवत् रेखीय धारा

ठण्डी जल धाराएँ

- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा

महासागरीय धाराओं का प्रभाव

- जब गर्म धाराएँ ठंडे भागों में पहुँचती हैं तो वहाँ अधिक सर्दी नहीं होने देती, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि का तापमान गल्फ स्ट्रीम के बढ़े भाग उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण अपेक्षाकृत गर्म रहता है।

- इसी तरह ठंडी धारा किसी स्थान के तापमान को अत्यन्त नीचा कर देती है, जैसे-क्यूराइल, लेब्राडोर, फाकलैंड की ठंडी धाराएँ, प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए जिम्मेदार हैं।

- गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएँ, नमी धारण करके प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। जैसे- जापान के पूर्वी भाग में क्यूरोशियो धारा के कारण वर्षा होती है।

- गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर कुहरा पड़ता है, जो नौवहन के लिए संकट की स्थिति होती है। इसी कारण न्यूफाउण्डलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी धारा तथा गल्फस्ट्रीम गर्म धारा के मिलने से तापव्यतिक्रम होने से घना कुहरा पड़ता है।

- जहाँ ठण्डी और गर्म धाराएँ मिलती है, वहाँ मछली पकड़ने का विशाल क्षेत्र बन जाता है।

- धाराओं द्वारा मछलियों के लिए प्लैकंटन (घास) लाया जाना मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है।

- गल्फस्ट्रीम द्वारा यह प्लैकंटन न्यूफाउण्डलैंड तथा उत्तर पश्चिम यूरोपीय तट पर पहुँचाया जाता है जिस कारण वहाँ पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हो गया है।